【常德百件事之二十六】1953年常德土改 田埂上的新生

来源:民生在线 责任编辑:吴思奇 时间:2025-08-13 09:39:17

编者按:说起咱常德,那可是沅水边上扎了根的老城,烟火气十足。祖祖辈辈的故事能从河街摆到太阳山。今天,我们将一同拨开岁月的烟云,探寻那些深深烙印在这片土地上、与我们血脉相连的历史大事。

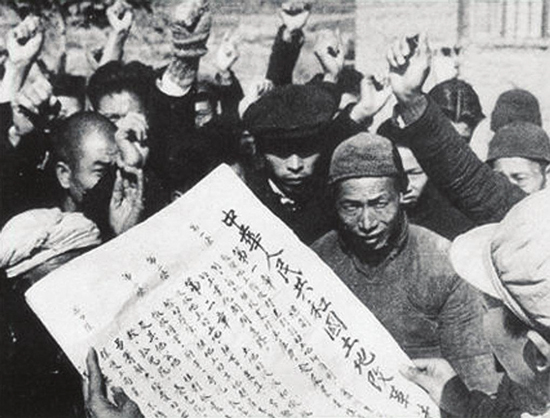

春分刚过,沅水两岸的油菜花漫成金浪,常德西乡的农人们攥着油印的土地证,指腹反复摩挲着红印章。这纸薄薄的文书,把祖祖辈辈“看天吃饭、租地活命”的日子,碾成了田埂上的泥尘。

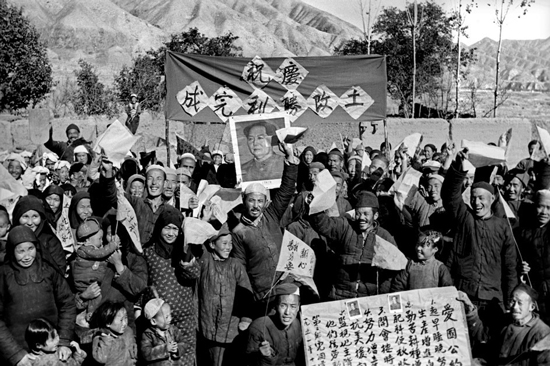

土改工作队进村那天,晒谷场的老槐树上挂起了红布横幅。算盘珠子噼啪响了整三天,地主家的地契被当众烧毁时,浓烟里飘着数百年来农民的叹息。近百万农民分到了土地,不少人家里分到的水田挨着自家茅屋,半夜里总有人披衣下床,摸黑在田埂上走几趟,露水打湿了补丁摞补丁的裤脚,嘴角却都咧到了耳根。

农人们把藏了多年的木犁扛出来,锃亮的犁铧映着日头。有农家媳妇把陪嫁的银镯子换了头牛犊,也有老汉翻出传了三代的谷种,掺了新分到的肥田粉,在月光下拌得仔细。曾经在地主家当长工的人们,第一次在自家地里插完秧,直起腰来朝着太阳喊:“这稻子,是给自个儿长的!”

秋收时节,沅水码头的粮船比往年多了三成。农家的谷仓堆得冒尖,有人让孩子去镇上买了支红漆笔,在仓门板上写下“1953”。工作队的同志来统计收成,账本上的数字比土改前翻了近一倍,墨迹里都透着甜。

渡口的老艄公记得,那年冬天格外暖和。往日里缩在破庙里过冬的佃户,如今都在新盖的泥坯房里编草鞋,窗台上摆着自家腌的萝卜干。有孩童在晒谷场唱新学的歌谣:“田是我的田,地是我的地,春种一粒粟,秋收万颗子......”

七十年过去,当年分到土地的农民大多已长眠于斯。但每当春风拂过常德的田野,那片土地里依然能听见1953年的心跳——那是千万双握住犁耙的手,在历史的田垄上,播下的第一粒希望的种子。